石見神楽の日本遺産登録が決定!

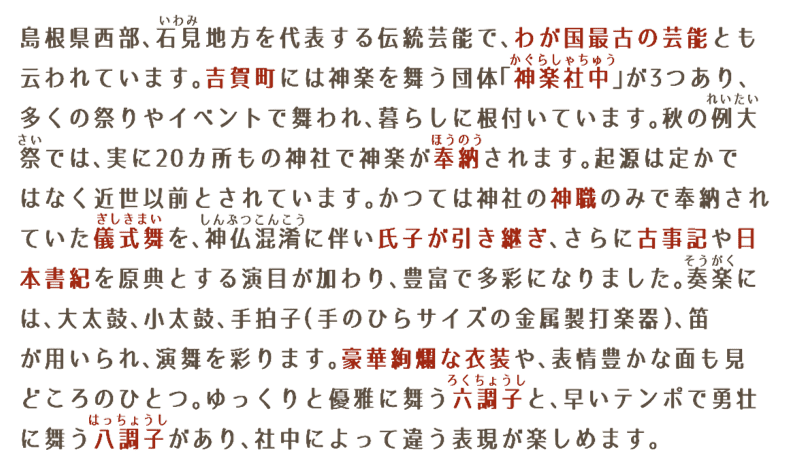

石見神楽が「神々や鬼たちが躍動する神話の世界~石見地域で伝承される神楽~」の名称で、日本遺産への登録が決定しました。厳かさと華やかさは人の心をひきつけて離さない、年間を通じて盛んに舞われるなど地域に深く根付いていることが、登録決定の理由とのことです。

「日本遺産(Japan Heritage)」は地域の歴史的魅力や特色を通じて、我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産(Japan Heritage)」として文化庁が認定するものです。

「日本遺産(Japan Heritage)」は地域の歴史的魅力や特色を通じて、我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産(Japan Heritage)」として文化庁が認定するものです。

卓越した演舞と多彩な演目 白谷神楽社中

200年以上受け継がれる伝統 抜月神楽団

抜月神楽団(ぬくつきかぐらだん)

抜月神楽は、江戸畤代中頃、山口県玖珂郡山代地方から伝承された舞から始まったと伝えられています。

神職が舞う神事舞から氏子へと担い手が移り、津和野左鎧、八幡宮宮司・村上寿酒から手ほどきを受け、さらに浜田を中心に沸き起こった石見神楽大改革の影營を受けながら、現在のスタイルを構築させてきました。

舞の所作、奏楽、天蓋や採物等に石見神楽の古い要素が多く残され、山口県、山代神楽との共通性が見られるなど、ほかの神楽にはない特色があり、六調子をよく保持していることから島根県無形民俗文化財に指定されています。

現在は、小学生から大人まで幅広い年齢層の18名の団員が、伝統を守りつつも舞手の個性を表現に取り入れ、常に演舞を進化させています。

吉賈町無形文化財 黒淵神楽社中

まんが神楽のおはなし

新コーナー♬

神楽はじめましてさんは演舞を見ても「これって、どんなお話なん?」てなりますよね。

もちろんお話が分からなくても十分楽しめちゃうのが神楽なのですが、わかっていればさらに面白い!

そこで、代表的演目のストーリーを分かりやすくまんがにしてみました。

これで、お子さんに「あれ誰~?」と聞かれてもバッチリ説明できちゃいます!

吉賀町内で配布しているミニ新聞「よしかん」の連載コーナーなので、少しずつアップしていきます。

お楽しみに♬

神楽はじめましてさんは演舞を見ても「これって、どんなお話なん?」てなりますよね。

もちろんお話が分からなくても十分楽しめちゃうのが神楽なのですが、わかっていればさらに面白い!

そこで、代表的演目のストーリーを分かりやすくまんがにしてみました。

これで、お子さんに「あれ誰~?」と聞かれてもバッチリ説明できちゃいます!

吉賀町内で配布しているミニ新聞「よしかん」の連載コーナーなので、少しずつアップしていきます。

お楽しみに♬

八久呂鹿

吉賀町の名前の由来となった伝説

八久呂鹿

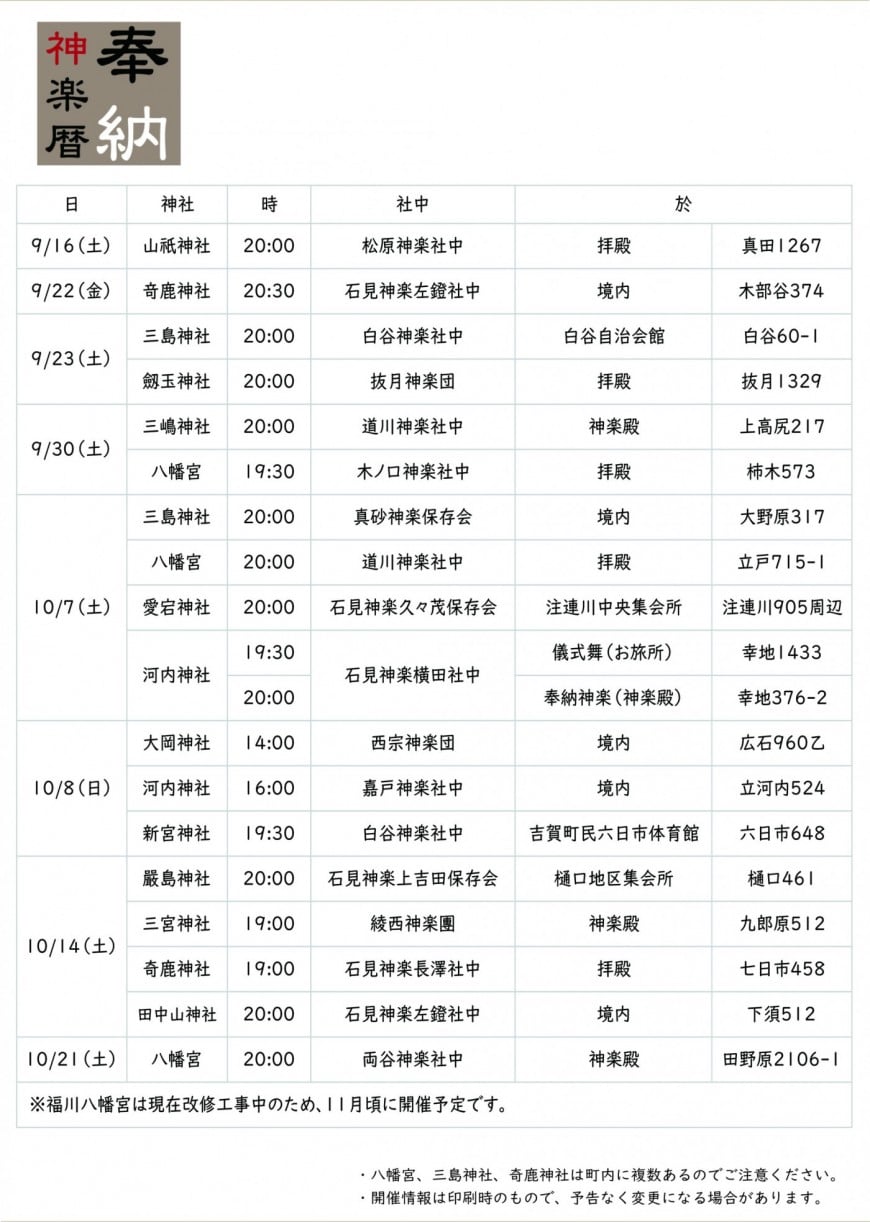

※開催日は年によって変わります。詳しくはお問い合わせ頂くか、アンダーバー「今月のお出かけ情報」をご覧ください。